【おにぎりサミット】コメはどうなる? 最前線にいるお米屋と料理人が考える未来とは

2025年2月7日(金)に開催した「おにぎりサミット2025」。様々な角度からおにぎりを考えるトークセッションが行われました。そのひとつが「2025年、コメはどうなる?最前線の「お米屋」と料理人が考える未来」です。ニュースでも大きな話題になっているのが「お米の値上げ問題」や「米不足問題」。誰もが気になるテーマだけに、当日も大きな関心を集めていました。

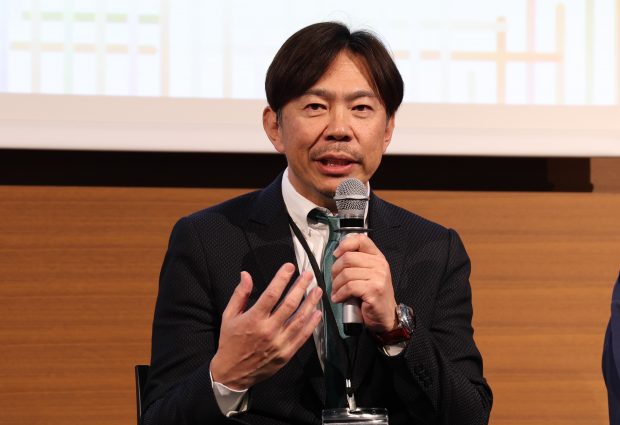

登壇したのは、池精米店・三代目で五ツ星お米マイスターの小池理雄さん、 八代目儀兵衛・代表、五ツ星お米マイスターの橋本儀兵衛さん、株式式会社千野米穀店代表取締役で同じく五ツ星お米マイスターの德永善也さん、日本鮨酒文化振興協会 代表の大谷悠也さん、フードプロデューサーでにぎりびととしても知られている神谷よしえさん、そして「鮨處やまだ」親方で鮨職人の山田裕介さんです。

2024年「令和の米騒動」はなんだったのか

まずは連日ニュースでも取り上げられていた「コメ問題」について。小池さんは「一昨年の秋くらいからお米が足りないなと、業界では話題に上がっていました。とはいえそれでもギリギリ大丈夫という認識だったんです。ところが南海トラフ地震の臨時情報の発出がきっかけでお米が品薄になり、そこから消費者の皆さんにパニックが広がって購入に走られたんです。もともと夏ってお米が少ない時期なんですよ。その時期に重なってしまったのも理由です」と振り返りました。橋本さんも「スーパーの棚からなくなった理由は、コロナ禍からの外食、中食の需要の回復も原因だと思います」と続けます。

さらに徳永さんは北海道の様子を教えてくれました。「関西の方はお米が取れないという話もありましたが、北海道はほぼ100でお米が取れています。コロナ前に比べると北海道の生産面積は12%減ってるんですよ。お米の量っていうのは減っているんですよね。その中で、需要量が増加している、令和2年くらいまでに戻ったと国は言っています」。産地の生産余力がない中で、消費が伸びたというのも大きな原因でもあるようです。

料理の世界では何が起こったのか

こうした問題は料理の世界にも影響を与えていました。「ササニシキが本当に取れなくて、自分たちのお米を確保するのが大変になってきました」と話すのは山田さんです。「品質をキープしつつお米を確保するのが難しい状況になってきています。魚のわかりやすい食べ方に刺身とお寿司がありますが、お寿司のほうが魚のおいしさが凝縮されるので、お米にはやはりこだわりますね」。

その言葉には大谷さんも「山田親方がおっしゃったように、寿司って魚が重要に思われるけど本当はお寿司の良さは8割がお米だと思う」と共感していました。

料理にかかせないお米

お米の良さを語る時に、大谷さんは日本酒とのマリアージュについても欠かせない要素だと言います。「日本酒はお米から出来てるので絶対に合うんです。お寿司だったら米酢か赤酢でうまみの変化があるので、そこで日本酒を選ぶのもいいですね。おにぎりだったら、具の味や薬味の種類を意識するのがおすすめです」。

海外の人からのお米への注目度が上がっていると感じているのは神谷さんです。「私の元には多くの海外のお客さんもお見えになりますが、みなさん大体2合くらいぺろりと食べるんです。今はグルテンフリーやノンファットというヘルシーなイメージがご飯にはあるようですね。海外の方にも和食の良さ、お米の良さが伝わっているのが肌感でわかります」。

2025年は、そしてお米の未来はどうなる?

お米の重要さがわかったところで、2025年は、そしてこれからはどうなっていくのでしょうか。「間違いなくお米が高い」と話す小池さんにみなさん頷いていたのが印象的でした。

「新米というのは前の年の値段を引き継ぐので、お米が高い状況は続くでしょう。生産量については各地量産を計画してるので増えることは間違いありません。毎年問題になる夏の暑さについては、暑さに強い品種を選んだり、田植えの時期をずらしたりと生産者さんも工夫していくので、供給量も増えると思っています」と小池さん。その話に頷きつつも、より未来を見据える必要があると警告するのは徳永さんと橋本さんです。

「状況が落ち着きお米の価格が下がったら、収束したときにコメの業界がどう変わるのかが次の課題になると思います。高くお米が売れた実績を持つ農家が、値段が下がったときに農業をやめてしまったら・・・そうすると本当にお米が足りなくなり、日本の農業の終わりが始まります。我々、消費者も価格に対する理解が求められる時代になってきました」と徳永さんが話すと、「お米業界は難しい時代に入ってきたと思います」と橋本さん。

「2023年、2024年から転売ヤーとも呼ばれる相場を目的に業者以外の人たちがこの業界に入ってきました。この状況が国を含めて誰も理解できてないのではないでしょうか。まず我々は高い値段でもお客さんに安定して供給できるようにしていきたいです。日本米が高価なもの、海外のお米は安価なものとなったときに、おいしいお米とは何だろうと理解しなくていけないタイミングがくるのではないか。そのときに日本人がお米を買い続けられるのか、高いお米を買っても食べようと思うのか・・・。適正価格を理解することも大事です」。

私たちができることとして、消費者意識を変えることの重要性がよくわかります。大谷さんは「日本には適正価格で買うという意識が根付いていないかもしれないけれど、当たり前みたいに安くておいしいものが食べられる時代は終わったと思います。問題を認識して、適正価格を払うことを真面目に考えていかないといけない。日本が世界に誇れるものはやはり食だと思います」と消費者の立場で語ってくれました。

実際にお米の確保に強い危機感を持っている山田さんは「生産者の方が安心して作っていける環境をつくらなくてはいけないと思う。短期的な問題ではなく、これからの農業にアプローチしていくのが大事。今はコシヒカリ系の甘みが強く満足感の高いお米が人気で、ササニシキのようなあっさりしたお米が減っている」と具体的な課題を指摘します。

ほかにも徳永さんは「お米屋さんでお米を買うことが農業界を支えることになる」とも話してくれました。神谷さんも「お米を食べることって幸せだよね、と多くの人に伝えていきたい。お米を食べるのが幸せ、お米を作ってくれる農家さんがいるっていいな、という思いを伝えていくのが私の役割だと思っています」と消費者へのアプローチの大切を感じているそう。

最後に山田さんが話した「お米を食べることは体験ではなく、生活」という言葉の通り、私たちの生活に欠かせないお米。安定したお米の生産のために消費者も意識を変えていく必要があります。

0件のコメント

コメントはまだありません。