【おにぎりサミット】限りある水産資源と共存するために 各地が抱える課題と自然との付き合い方とは

2025年2月7日(金)に開催した「おにぎりサミット2025」。様々な角度からおにぎりを考えるトークセッションが行われました。そのひとつが「海苔や昆布、鮭にカニ――限りある水産資源と共存していく方法論」です。食生活に欠かせない資源として、海や川へ目を向けるとどうなのでしょうか? 今や世界的にも注目を集めている海苔はもちろん、おにぎりの具材として欠かせない鮭、昆布など水産資源の食材は多くあります。

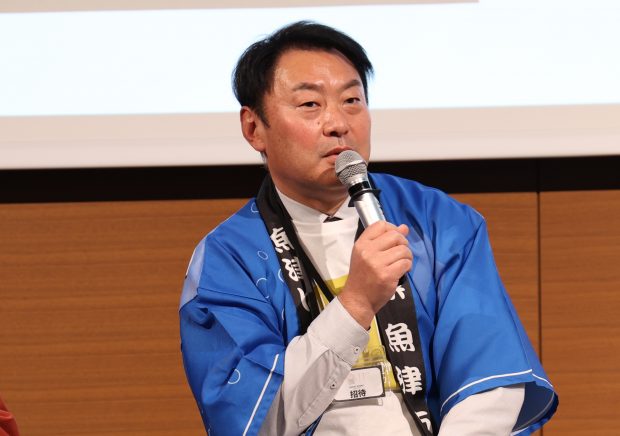

登壇は北海道羅臼町 湊屋稔町長、新潟県村上市からは観光課観光交流室主査の大倉晃さん、富山県魚津市農林水産課長 清水悟史さん、福岡県柳川市産業経済部 山田秀太部長、アラスカシーフードマーケティング協会 トレード・レプレゼンタティブ家形晶子さん、そして司会進行は海苔サミット事務局 太田将司局長が務めました。

環境変化や後継者育成が大きな課題

まずはおにぎりには欠かせない海苔について、柳川市の状況を伺いました。川と堀を通った水が流れ込む有明海は栄養も多く、まさに宝の海と言われているそう。「我々の宝の海、有明海では海苔が養殖され、生産量も全国の半数を占めています。山から川、堀と流れる中で豊かな栄養が有明海に流れ込んでいるだけでなく、干満差を生かした養殖をしているのが特徴です」と山田さん。干潮時には海苔がお日様の光を直接浴びることができ、ビタミンやミネラル、そして味覚の基本である甘みや旨味、塩味、苦みが含まれた海苔ができあがるんだそう。

「一方で、地球温暖化の影響で海苔が取れる期間が短くなっています。赤潮が発生して栄養分が落ちたりする状況にあり、品質の低下にもつながっています。以前は10億枚の海苔が取れてたけど、令和4年からは半数近く落ち込んでしまい、全国的にも値段が上がってきています。環境の問題だけでなく、後継者育成問題もあり生産者も減っているのでこれが課題になっています」と山田さん。

「特に海苔、昆布は環境変化の最前線にいると思っている。海苔は97〜98%は環境で決まると思っている。それが今直面している問題」と太田さん。

魚津市はいかがでしょうか。清水さんは「富山湾は深く、浅いところでホタルイカの漁ができるほか、深いところで紅ズワイガニが捕れたりと豊かな水産が魅力」と紹介します。昨年発生した能登半島地震の影響は海の中にもあり、「低地に設置していた網が海の深い場所に落ちてしまったりして使用できなくなりました。また海に流れ込んだ土砂が深い位置にあったカニ籠を埋めてしまい復旧ができなかった」と具体的な影響を話してくれました。また「気候変動の影響で、鮭が捕れなくなり、シイラが捕れるようになるなど海の中がまったく変わってしまった。その影響もあり今は牡蠣や昆布の養殖に力を入れています」と話すとほかの自治体参加者も頷き、この課題が各地にあることがわかります。

養殖は人間が生態系に関わるということ

「天然」や「養殖」という言葉がありますが、人間は安定した量の食材を確保するために養殖に力を入れてきた側面があります。

定置網で鮭を獲る漁師をしながら、町長としての顔を持っているのは羅臼町の湊屋町長です。「山の頂点はヒグマで、空には大鷲がたくさんいます。そして、海で一番強いのはシャチなんです。自然界には強い生き物を頂点にした三角形がありますが、そこに人の手が入るとどうしても生態系が崩れてしまいます。私は漁をしながらも人間の手が入ることで、鮭の営みを奪っていると感じています。養殖していくことで、鮭は今までのように長い距離を泳ぐ体力が必要なくなり、個体も小さくなっているんですよ。改めて人間は自然界にある三角形の中に入ってなかったんだなと感じています」。

鮭の養殖に力を入れているのは村上市も同じです。世界ではじめて鮭が人工増殖されたのも村上市。「村上市は新潟県の中でも広く、日本海に面した街です。雪解け水が海に栄養を与えてくれる。それが豊富な水産資源の源。そんな村上市で食文化を代表するのが鮭」と大倉さんが話します。

「江戸中期には乱獲の影響で漁獲量が減ったが、鮭の回帰性を発見し、そこから川の整備をし、安心して産卵してもらえるようにした。村上市では伝統的な漁を今でもしていますが、漁獲量は減ってきています。鮭を放流している数は変わらないのに漁獲量が減っていて、課題であると共に、私たちにとっては魂が削られているような気持ち」と話す大倉さんの姿からは、村上市にとって鮭は密接な関わりがあることが見えます。

生態系を守ることを最優先に

そんな各地にとっても解決のヒントになりそうなのが、アラスカ州のアプローチかもしれません。家形さんはアラスカでのズワイガニの事例を教えてくれました。

「気候変動や温暖化の影響で起こる海水温の上昇はアラスカでも起こっています。実際にズワイガニが激変をしている地域もあり、アラスカ州はそれを受けて、2022年から2023年まで禁漁としたんです」。

ズワイガニが減った原因は乱獲ではないとわかっていたにも関わらず、禁漁を決定した背景には生態系を守っていくという考え方があると言います。

「アラスカ州では人間の都合で漁を行うのではなく、どうすれば生態系を未来の世代に繋げていけるのかということを最優先にしています。天然の水産資源を人間の利益のためにいただいていくために、生態系の仕組みを維持することが大切」。

変化していく環境に対して、さまざまな問題が起こりますが、未来のために考えていくことでよりよい選択が取れるのかもしれません。水産の課題はそれぞれの地域だけでなく、地球規模で起こっている問題につながっていくことがよくわかりました。

0件のコメント

コメントはまだありません。