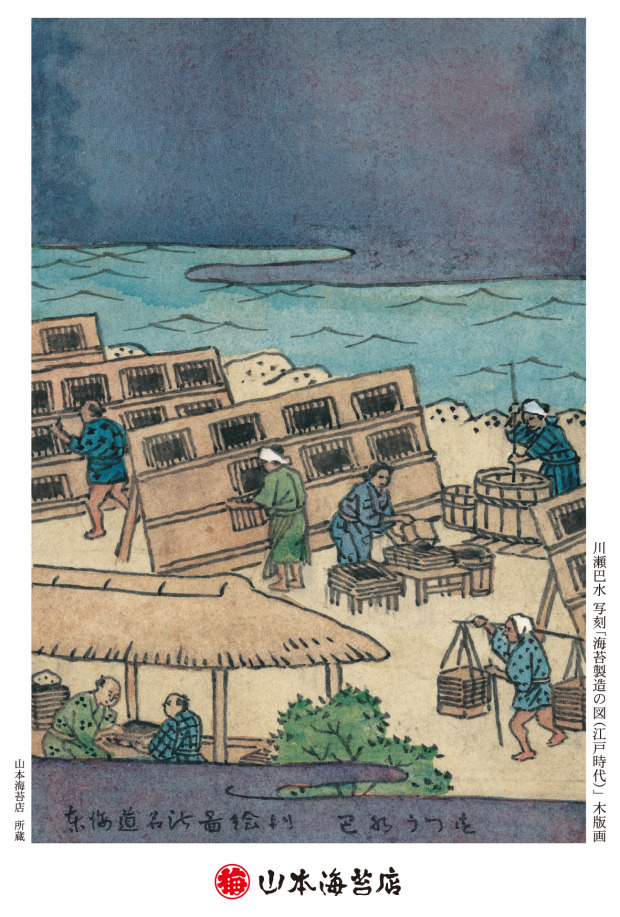

【海苔のはなし】vol.2 海苔の歴史(江戸時代編)

こんにちは、山本海苔店の山本です。

前回から引き続き、今日も海苔の歴史のお話です。

「海苔は江戸で生まれ、江戸で育った食品」。

海苔の歴史を語るのに「江戸時代」なしには語れません。

その理由は今の海苔につながるこんな出来事があったからなのです・・・

- 出来事①養殖はじめちゃいました。

それまで海苔は流木や岩に天然に生えていたものを採り、乾燥させてそのまま食べていました。

ところが江戸時代、魚の養殖をする生け簀の支柱に、海苔が生えているのを発見した江戸の漁師さんが

「こりゃ海苔の養殖もできるのでは・・・」と考えました。

海中にたくさん「ソダヒビ」という支柱を立ててみたところ、漁師さんの予想通り、海苔は「ソダヒビ」に付着しました。

その後、多くの江戸の漁師さんによってこの養殖方法が拡がり、たくさん海苔が採れるようになったそうです。

ちなみに「ソダヒビ」とは、葉を落とした枝を束ねて作った物です。

もちろん現代の海苔養殖と比べるととっても適当で勘頼りで採れる量もささやかなものだったと思います。

ですが、海苔にとってそれは大きな一歩だったのです。

- 出来事②海苔を紙状にしました!

江戸時代中期、浅草では再生紙の生産が盛んでした。いわばちり紙です。

この紙を漉きあげる技術を海苔にも転用できないかと考えた天才イノベーターが登場したのです。

そしていろいろ工夫した結果、海苔はほぼ今の板状になったのです。

ちなみに「浅草海苔」という名前の由来は、

①「浅草和紙」と同じ製法である。

②東京湾がまだ浅草近くまで入り込んでおり、浅草川(隅田川)の河口で採れたから。

③浅草寺の境内で売られていたから。

など、諸説あります。

②が有力とされていますが、いずれにせよ海苔と浅草は切っても切れない関係なのです。

- 出来事③海苔とお米の運命の出会い。

江戸時代、江戸はとても賑やかになり、多くの職人さんたちが集められ、食生活が大きく変わっていきます。

その一つがごはんの炊き方です。

コメを蒸しただけのかたい強飯(こわめし)から、炊いて柔らかくおいしい姫飯(ひめいい)に変わりました。

そして柔らかいごはんに変わったことで、このころからお寿司も変化していきます。

それまでのお寿司といえば何日も寝かして発酵させたものなど、忙しい江戸っ子には少しハードルの高いものでした。

そこで忙しい江戸っ子に合わせて、酢飯に魚をのせ、簡単に食べられる握り寿司・巻き寿司が考えられ、大流行しました。

漉き技術で紙状になった海苔によって、手巻きや巻寿司として気軽にささっと食べられるようになったとも言われています。

このように江戸時代、海苔養殖で生産量が増し、紙状になった事で流通しやすくなった事や、手巻き寿司として利用もされことで、世の中にどんどん海苔が広まっていったのですね。

さて、次回は海苔の歴史編(明治~現代)の最終回です。海苔養殖を何倍にも進歩させた女神登場します。

それではお楽しみに。

文:おにぎり応援大使・山本貴大 (山本海苔店 http://www.yamamoto-noriten.co.jp)

0件のコメント

コメントはまだありません。